Русские траектории

Елена ЯКУНИНА

В парижском Центре Ж. Помпиду в 10-й раз прошли встречи «Литература в изгнании».

«Русские траектории» заняли три дня.

Писатель, вырванный из родного пространства, тема вечная. Назови явление изгнанием, ссылкой или добровольным отъездом.

На круглых столах много внимания уделялось послереволюционной литературной эмиграции.

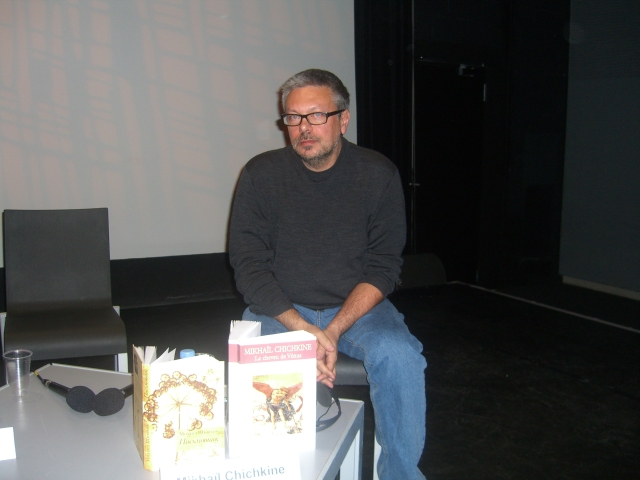

«Русского очевидца» заинтересовали феномены сегодняшнего дня. И, в частности, случай Михаила Шишкина, писателя, живущего в Швейцарии и при этом сумевшего собрать букет самых престижных российских премий. Причем за два романа — «Взятие Измаила» и «Венерин волос» — он получил сразу три литературных премии: «Большая книга», «Русский Буккер», «Национальный бестселлер».

Случай во всех отношениях уникальный.

Михаил Шишкин живет в Швейцарии, на родине своей супруги, с твердой уверенностью, что понятие «эмиграция» в современных условиях устарело так же, как и «телеграф» или «дилижанс».

«Самый интересный отрезок своей жизни я прожил в России, — говорит писатель, — потому что конец 80-х — начало 90-х — эпоха появления надежд. Мы перестали бояться, возникло чувство своей страны. И это было счастье! Я преподавал в школе, и мне казалось, что первое, что нужно сделать — это воспитать в детях чувство уважения к достоинству человека, потому что оно постоянно попиралось на всех уровнях: государства, семьи, школы. В России принято видеть виновных в демократах, коммунистах, евреях. Почему перестройка не удалась? Наверное, потому что я был плохим учителем».

Встреча в уютном зале Центра современного искусства заняла больше часа. «Русский очевидец» выбрал ее ключевые моменты.

Что значила для вас такая смена «прописки»?

Для меня смена страны — это в первую очередь отъезд «из языка». Я тогда понял, что нужно создавать свой язык, который будет актуальным до и после моей смерти.

Отъезд дал возможность посмотреть на русскую культуру и понять, что русская культура — не весь мир, а своеобразное гетто.

Сто лет назад Россия была столицей мировой литературы. В Ясную Поляну приезжали из-за границы на поклон, как на Святую землю. Потом произошли известные события, и возник феномен закрытого помещения, когда люди перестали интересоваться тем, что происходит за стеной, выработался свой круг интересов, свои шутки.

Русская литература настолько долго варилась в собственном соку, что стала рассказывать лишь о своих экзотических проблемах, неинтересных для остального человечества. Тиражи переводов современных произведений минимальные, и читают эти книги те, кто интересуются Россией, а не, например, детективом как жанром. Т.е. это те люди, которые хотят понять через криминальное чтиво, что происходит в России.

А если читатель хочет узнать что-то о себе, он возьмет новый перевод Толстого. Благодаря отъезду я увидел, что писать надо не об узких проблемах, а о человеке.

Какие вопросы начинают мучить вне привычной среды обитания?

Автор живет в своем мире, где все улицы знакомы, а у людей привычные имена. Перебравшись в Америку, Израиль или Швейцарию, начинаешь спрашивать себя — о какой жизни писать, какими именами называть, на какой улице селить героев? О каком опыте, собственно, рассказывать?

Отъезд делает очевидным, что ни одиночество, ни счастье или любовь от географии не зависят. Все в личном опыте накопленного счастья и горя, которые ты отдашь своим героям. Вначале за границей по инерции идут тексты о прошлом, люди продолжают писать о России, живя за ее пределами. Хотя то знание страны, которым они обладают, неактуально. Сейчас в России изменения происходят каждые полгода. Приехав туда, ты уже не понимаешь новых слов, шуток и о чем идет речь. Поэтому необходимо создать некий свой мир, который всегда и везде, и где название мест неочевидно. Тот мир, который будет актуальным для китайца, русского и француза.

Отъезд помогает это понять.

Что чувствует писатель, видя свои произведения, вышедшие на другом языке?

Идеален перевод на тот язык, которого я не знаю. Берешь в руки китайское издание, и где начало, где конец — непонятно. Сплошные пиктограммы. Твой текст перевели на картинки. Китайский переводчик, который русский язык и литературу знает, наверное, лучше, чем я, сказал мне: «Михаил Павлович, когда я первый раз прочитал вашу книгу, я ничего не понял, но я был восхищен». Вот вам пример идеального читателя. Он не должен все понимать, но его должна восхищать книга, в оригинале она или нет.

Самый плохой опыт — перевод на язык, который ты знаешь. Сейчас работаю с гениальным переводчиком на немецкий, который сделал очень хороший текст и который меня немало огорчил, потому что я вижу, что при переводе неизбежно пропадает. Ведь можно перевести метафоры, палиндромы, но нельзя перевести самого читателя.

Как выглядит ваш читатель?

В Москве ко мне подошла читательница и сказала: «Ваши книги для меня спасли русскую литературу». В этот момент уже можно умирать от счастья. Вот такого иностранного читателя не появится.

У кого на Западе тиражи и кто занимает нишу русского писателя? Тот, кто на самом деле таковым не является. Тиражи в Германии у Владимира Каминера, во Франции — у Андрея Макина. Я их знаю лично, очень симпатичные люди, но к русской литературе отношения не имеющие. Они пишут на языке страны, знают чаяния читателей и обслуживают их ожидания. Но на русский язык их перевести невозможно, получится набор банальностей, потому что их произведения ничего не говорят о русской литературе, но много о читателе, на которого они рассчитаны.

А российский читатель?

Так повелось, что в России писатель никогда не зависел от читателя. В СССР самые читаемые книги никогда не публиковались, они выходили в самиздате. А большие тиражи были у тех, которых не особенно и хотелось-то читать. Но тот же Шаламов все равно писал бы, даже если б знал, что у него не появится ни одного читателя. Это такая русская традиция — писать не на продажу, а для решения своих внутренних проблем.

Да, в 90-е пришло искушение бестселлером, совсем иное отношение к литературе — как к заработку.

Мне повезло: мои книги были опубликованы и получили премии. Но если бы этого не произошло, я все равно написал бы свою последнюю книгу «Письмовник». Читатель, безусловно, нужен, желательно идеальный — тот, которому ты доверяешь как коллеге.

Недавно, в Париже, я был на конференции видимо маститых писателей и редакторов журналов их было четверо.Они увлеченно обсуждали свои организационные и литературные проблеммы, называя нам неизвестные имена,адреса и литературную технологию их московской деятельности, и так в течени полутара часов, мало обращая внимание на практически пустую аудиторию.Когда же им напомнили, что за окном франция и можно ли как то повернуть тематику ближе к окружающей действительности, четкого ответа не было.На зарубежного читателя, тем более русского обывателя жувущего за рубежом десятки лет оказывает влияние среда страны проживания и ее культуры, ее героев, ее обычаев.Русская литература едина языком, но уже связана со средой обитания, поэтому зарубежная русская литература должна быть ближе к новому явлению русского мира, его адаптации в современном мировом сообществе.

Возьмем например Рождество, мы отмечаем два рожества, одно по католическому календарю, потому что не можем игнорировать своих французских друзей и второй праздник по православному колендарю и так во всем.