Советский взгляд на Холокост

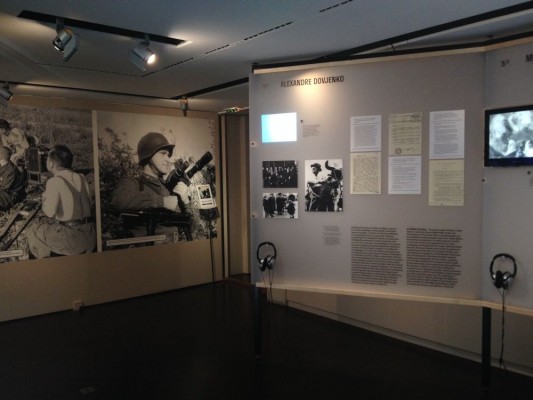

Американская кинокамера времен войны. Именно такие камеры использовали советские операторы в полевых условиях

Одним из самых спорных периодов истории XX века является, безусловно, Вторая мировая война, во многом определившая то, каким стал современный мир. И если с осуждением фашизма все уже ясно, то с оценкой его жертв — пока еще нет. И если «переписывание истории» – это в чистом виде манипуляция общественным мнением, то постоянное обращение к историческим событиям и их оценка с привлечением новых архивных данных – это обязанность историка.

Попытку порассуждать об объективности и субъективности как источников, так и подхода к самой истории предприняли организаторы выставки «Заснять войну. Советский взгляд на Шоа» (Filmer la guerre. Les soviétiques face à la Shoah (1941—1946)), которая проходит в Мемориале Шоа (Mémorial de la Shoah) в самом центре Парижа. «Шоа», что на иврите означает «катастрофа» — это все чаще употребляемый в последнее время синоним холокоста. Мемориал Шоа – это не только музей истории холокоста, но и архивный центр, хранящий одну из богатейших коллекций документальных свидетельств геноцида еврейского народа.

Советские кинодокументалисты были чуть ли не единственными, кто запечатлел на пленке свидетельства фашистских зверств. В том числе они засняли узников одного из самых известных концентрационных лагерей, Аушвиц-Биркенау, в момент их освобождения. Тем не менее, советская хроника отрицала холокост, делая упор на интернациональном составе жертв фашистских расправ (что, несомненно, имело место быть, равно как и ярко выраженный антисемитизм фашистов). И в этом одна из особенностей подхода к освещению трагических событий тех лет.

Организаторы нынешней экспозиции выставили на обозрение широкой публики фрагменты советских документальных фильмов, а также кинопленки, документы и фотографии из архивов России, Украины, Польши, США и Франции. Сопровождающие материалы помогают лучше понять «кухню» авторов кинохроники и оценить, каково в этих фильмах соотношение художественного и документального. В задачи советских документалистов входила не только фиксация увиденного, им важно было также вызвать у зрителя эмоцию. При помощи различных художественных приемов, например, акцентируя внимание на определенных деталях, операторы хотели заставить зрителей сопереживать.

Кроме того, некоторые фильмы были дополнены постановочными сценами, реконструкциями, которые невозможно было снять непосредственно в момент происходящего. Отношение к таким сценам у самих авторов фильмов было неоднозначное.

Кто-то считал их органичным дополнением документального материала, кто-то старался избегать постановочных кадров, зная, что зритель почувствует ненатуральность происходящего на экране.

Кстати об эмоциях. Особо впечатлительным посетителям стоит быть осторожными: кадры, которые показывают на выставке — не для слабонервных. Впрочем, страшнее изуродованных трупов и страдающих от истощения детей только склад очков, ботинок и детских игрушек, принадлежавших жертвам лагеря в Освенциме. Немое свидетельство страшнейших страниц истории человечества.

В общем, нынешняя выставка – это не только размышление о советской документалистике, но и очень своевременная и, конечно, далеко не единственная попытка отделить историю от идеологии.

Выставка « Filmer la guerre. Les soviétiques face à la Shoah (1941—1946) » продлится до 27 сентября.

Подробнее о выставке на сайте: http://filmer-la-guerre.memorialdelashoah.org/index.html

Les organisateurs de cette exposition actuelle ont présenté au regard du grand public les fragments des films documentaires soviétiques, mais aussi des pellicules, des documents provenant d’archives de Russie, d’Ukraine, de Pologne, des États-Unis et de France. Ces matériaux aident à mieux comprendre la « cuisine » des auteurs de chronique cinématographique et à apprécier la part de documentaire et la part de liberté artistique dans ces films. La mission des documentalistes soviétiques est de « fixer » ce qu’ils ont vu, mais ils leur est aussi important d’éveiller une émotion chez le spectateur. A l’aide de diverses techniques artistiques, par exemple en accentuant l’attention sur des détails bien précis, les opérateurs ont souhaité amener le spectateur à compatir. Hormis cela, quelques films ont été complétés par des scènes scriptées, des reconstitutions, qui ne pouvaient être filmées au moment même où elles se sont déroulées. Les auteurs ont entretenu une relation ambiguë envers de telles scènes. Certains les ont considérées comme compléments naturels du documentaire, d’autres ont essayé d’éviter les scènes reconstituées, sachant que le spectateur sentirait l’aspect artificiel de ce qui se passe à l’écran. En parlant d’émotions, les spectateurs les plus délicats doivent faire particulièrement attention: les séquences montrées à l’exposition ne sont pas pour les âmes sensibles. Les piles de lunettes, de bottes et de jouets appartenant aux victimes du camp d’Auschwitz sont plus atroce encore que les corps mutilés et les enfants souffrant d’épuisement. Un témoignage muet des plus effrayantes pages de l’histoire humaine. Au final, l’exposition actuelle n’est pas seulement une réflexion sur le documentaire soviétique, mais aussi une tentative très opportune de différencier histoire et idéologie, bien qu'elle soit loin d'être l'unique. L’exposition « Filmer la guerre. Les soviétiques face à la Shoah (1941—1946) » dure jusqu’au 27 septembre.

8 комментариев

Добавить комментарий

По теме

Культура

Самый большой пикник года на Елисейских полях

25 апреля 2024

Культура

70-летие Relais&Châteaux

23 апреля 2024

Культура

150 лет импрессионизма. Выставка в музее Орсе

2 апреля 2024

Культура

«Самый разочаровывающий шедевр в мире»

28 марта 2024

Культура

Тутанхамон на Монпарнасе

16 марта 2024

Культура

Легенда о пианисте. Спектакль в консерватории Рахманинова

9 марта 2024

В СССР не отрицали геноцид евреев. Это просто навет. Не было лишь элемента сакральности. Зато на Западе умалчивают планируемый немцами геноцид образованных славян (поляков и русских) при порабощении масс, которые должны были оставаться малограмотными (план «Ост»). Кстати, также умалчивают американский план атомного истребления именно великорусского населения («Дропшот»).

Мичел, геноцид евреев не отрицали, но о нем не говорили. Писать о нем было, фактически, запрещено, причем негласно. Однако, запрет был не очень жестким. Вышло два «Бабьих яра» — Евтушенко и Кузнецова. В русской русскоязычной литературе это едва ли не все. К тому же вызвали скандал. Кое-что было в еврейской литературе: «На чем держится мир» Ицхака Мераса, «Свечи на ветру» Григория Кановича. Но очень мало. В центральных газетах не было в принципе (отдельный разговор – антисионистские публикации по принципу «Вот вас давили, мы это признаем, а сейчас вы сами стали бяками»). Так что это не отрицание, а, используя любимое словечко советской пропаганды, «замалчивание». Но это лишь в отношении текстов. А в отношении мемориалов – КАТЕГОРИЧЕСКОЕ ЗАПРЕШЕНИЕ. Вспомните истории с тем же Бабьим яром, ставшим символом советского отношения к памяти жертв: это пятно не смыть.

А В. Гроссман? А М. Ромм?

Гроссмана когда опубликовали? В 1980 г. в Лозанне. Об охоте за его рукописью «Жизнь и судьба» читали? Конфискована КГБ в 1961.

Как назывался фильм Ромма? «Обыкновенный фашизм» или «Обыкновенный Холокост?». Т.е., это был фильм обо всех преступлениях фашизма, где геноцид евреев был среди других (я даже не уверен, что там звучало такое слово «Холокост»). И там как раз говорилось о планах по уничтожению славян. Еще раз повторяю: Мичел совершенно прав, утверждая, что геноцид евреев не отрицался. Но он прятался за геноцид советского народа. Я читал рассказы участников о подготовке фильма, и о том, как Ромм тщательно избегал любых внешних ассоциаций, выходящих за рамки того, что он называл «фашизмом» (в реальности, речь шла о нацизме). Ромм гениален: сумел подготовить фильм так, что тот прошел сов. цензуру.

Чтобы было понятно отличие: вот мы с Вами сейчас говорим о преступлениях фашизма/нацизма, о Холокосте, и Вам кажется, что в фильме обо всем сказано. Тест: помнили ли Вы в ходе дискуссии о втором массовом геноциде, который организовали нацисты? Ведь абсолютному уничтожению должны были быть подвернуты два народа. Евреи. И цыгане. 999 шансов против одного, что не думали (хотя допускаю, что кто-то из читателей Русоча мог вспомнить и без моего напоминания). Так и после просмотра фильма: запоминался ужас нацизма и преступления против человечности. А евреи, цыгане... Кто ж их считает. И память уютно убаюкивалась.

«Треблинский ад» В. Гроссмана опубликован в 1958 г. А «Обыкновенный фашизм» основательно порезала сов. цензура

Бэр, я же напомнил о том, что «не было лишь элемента сакральности», имея в частности в виду употребление таких слов как «Холокост» и «Шоа», на что Вы как бы сетуете, Кроме того, планируемое немцами истребление польской и русской культурной элиты при порабощении безликой массы равносильно не менее «абсолютному уничтожению» поляков и русских, а этого не следует кощунственно отрицать.

Вы сами дополняете картину: не смотря на всю осторожность Ромма, фильм основательно порезали. Замечу еще, что после прохода по экранам в 1965-66 фильм надолго был изъят из широкого проката и какое-то время не показывался ваааще – Суслов поработал. А что касается « Треблинскoго адa» В. Гроссмана, то это переиздание брошюры сентября 1944, написанной военным корреспондентом по горячим следам пoсле освобождения. Тогда, как обвинение злодеяний фашизма, это прошло. Брошюра была на Нюрнбергском процессе. И, по всей видимости, под эту марку очерк беспрепятственно прошел цензуру в сборнике с другими текстами под скромной обложкой « Повести, рассказы, очерки » в 1958. Интересно, какую роль эта публикация сыграла в слежке за Гроссманом и изъятии рукописи в 1961? Слова « холокост » и « геноцид » там отсутствуют: они в 1944 еще не использовались в современном смысле. Думаю, что это дало возможность пройти цензуру в 1958.

Из воспоминаний Михаила Ромма: «Как-то я сидел в компании сравнительно молодых людей. Зашел разговор о фашизме. Зашел в связи с тем, что по телевидению передавалась международная хроника и в ней — кадры, показывающие современных фашистов: не то в Аргентине, не то западногерманских реваншистов, точно теперь не помню. И оказалось, что молодежь понятия не имеет, что такое фашизм в самом существе своем. Война для них — прошлое их отцов, война ушла куда-то очень далеко. Они, конечно, много слышали и читали о фашизме, но не всему до конца верили из того, что слышали и читали. И их удивило мое волнение, страсть, с которой я говорил о фашизме. Они не придавали большого значения фашизму, вернее сказать, они считали его мертвым, а некоторые даже склонны были полагать, что в разговоре о фашизме много преувеличений.» С тех пор прошло 50 лет...